2024 年,我們發現科技不再只是冰冷的機器與程式碼,它開始有了「表情」。

螢幕後的演算法,學會理解語氣的溫度;冰冷的語音助理,也能在對話裡加入恰到好處的停頓與幽默。

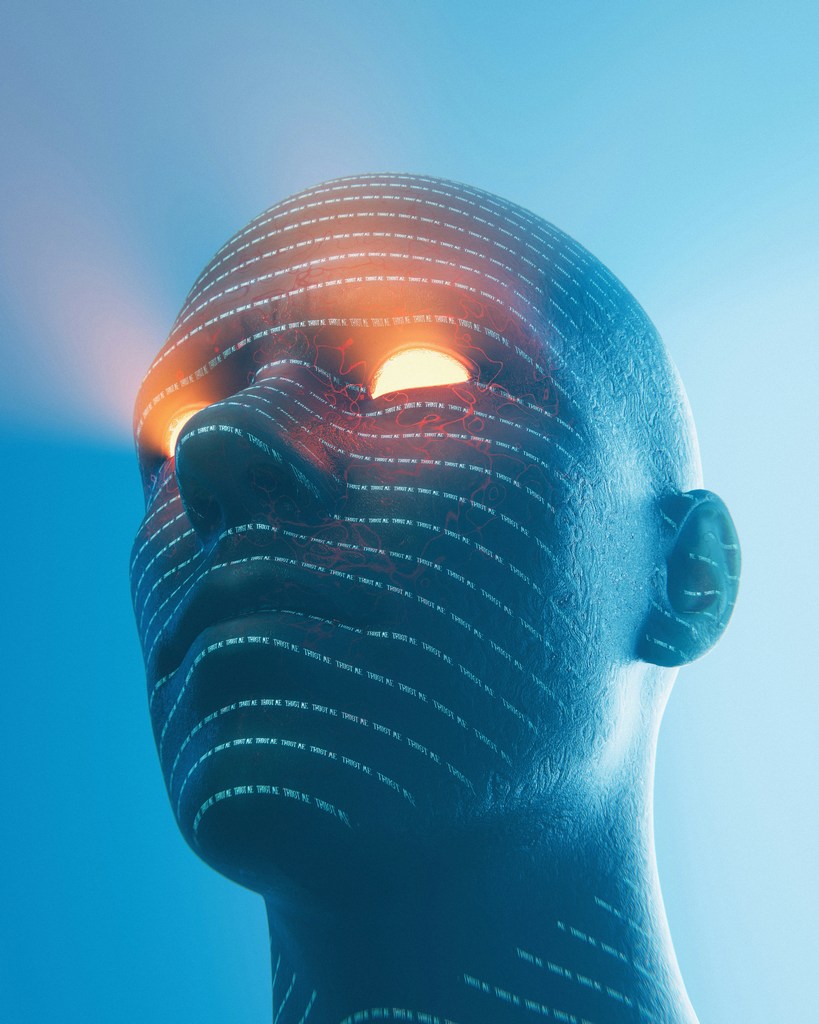

這是 人性再造(Technology Becoming Human by Design) 的時代——科技,不只是為人而設計,而是開始用「人的方式」去運作。

1. 為什麼 2024 年是轉折點?

- 生成式 AI 普及:ChatGPT、Claude、Gemini 等工具不只是回覆問題,而是能與人「共創」。

- 多模態交互成熟:語音、手勢、視線追蹤、情緒識別已能自然結合,降低學習成本。

- 數位倦怠反彈:使用者不再追求功能最強,而是追求「最舒服」的科技體驗。

- 品牌競爭焦點轉移:從規格與性能,轉向情感共鳴與溫度感設計。

2. 核心理念

- 直覺優先(Intuition First)

- 操作應該像與朋友互動,而不是填表單或記快捷鍵。

- 情境感知(Context Awareness)

- 科技能理解場景與情緒,調整回應的方式與內容。

- 情感共鳴(Emotional Resonance)

- 不只解決問題,也關注使用者的感受與價值觀。

- 共創互動(Co-Creation)

- 使用者不再只是「用戶」,而是科技內容的共同創造者。

3. 2024 的具體應用場景

- AI 助理進化:

語音助理可以聽出你的疲憊,先安慰再給答案。 - 情緒化介面(Emotion-aware UI):

智慧手錶根據壓力指標,自動建議呼吸練習或放鬆音樂。 - 沉浸式學習:

AR/VR 教育平台用擬人化導師引導學習,減少挫折感。 - 無障礙設計 2.0:

針對聽覺、視覺、語言差異的智慧適配界面,讓科技真正「包容」。

4. 與過去設計思維的差異

| 面向 | 過去的科技設計 | 人性再造 |

|---|---|---|

| 重點 | 功能完整性 | 體驗舒適度與情感連結 |

| 交互 | 使用者適應系統 | 系統適應使用者 |

| 成功衡量 | 速度、精確度 | 感受、流暢度、共鳴 |

| 使用者角色 | 工具使用者 | 共創夥伴 |

5. 挑戰與未來方向

- 倫理與邊界:科技越像人,越需要明確標示 AI 與真人的差別。

- 文化適應性:不同文化對「人性化」的解讀不同,需要本地化調整。

- 過度擬人化風險:過多情感表現可能讓人誤判其能力或意圖。

- 隱私與數據保護:情境感知需要大量個人數據,必須平衡安全與體驗。