在 2023 年,軟體系統的壓力與風險比以往任何時候都高——生成式 AI 驅動的應用爆炸、雲端與 API 接口激增、用戶需求瞬息萬變、網路攻擊不斷升級。

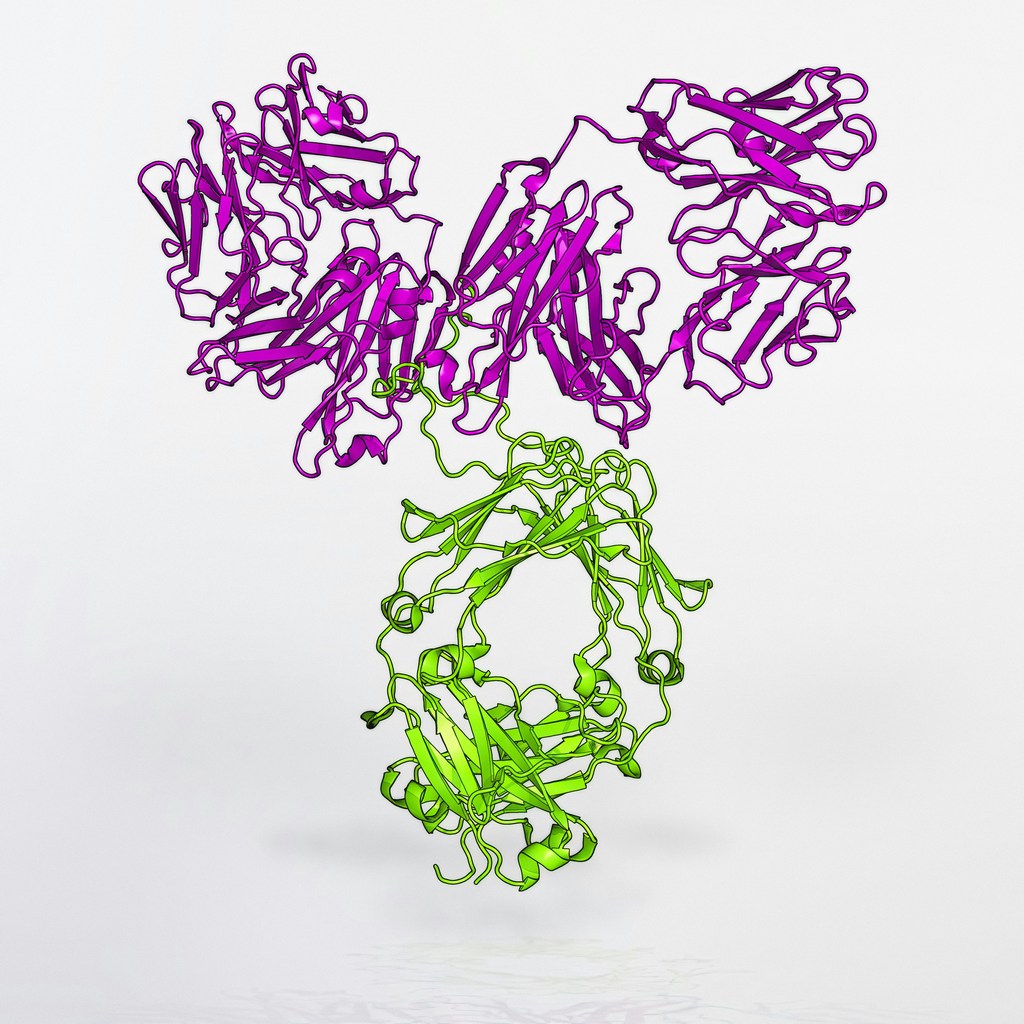

傳統的「防禦式」軟體開發與運維已經無法滿足企業的韌性需求,於是 Gartner 提出了「數位免疫系統」(Digital Immune System, DIS) 概念,借鑑生物免疫系統的機制,讓軟體能主動檢測、快速反應、自我修復。

1) 核心理念

數位免疫系統(DIS) 的目標,是讓軟體系統像人體免疫系統一樣:

- 主動監測威脅與異常(類似免疫系統的巡邏細胞)

- 快速隔離問題區域(像免疫反應鎖定病原)

- 自動修復與優化(免疫記憶避免同類問題重演)

這並不是單一產品,而是 DevOps、資安、AI 分析、韌性工程 的組合式策略。

2) 六大技術支柱(Gartner 定義)

- 觀測性(Observability)

- 深度監控應用、基礎架構與使用者行為,快速定位異常

- 自動化測試(Automated Testing)

- CI/CD 流水線中內建全面自動化測試,防止缺陷進入生產環境

- 混沌工程(Chaos Engineering)

- 在生產環境中刻意製造故障,驗證系統韌性與恢復能力

- Site Reliability Engineering(SRE)實踐

- 建立可量化的服務等級目標(SLO)與自動化運維流程

- 業務風險導向的安全性(Business Risk–Driven Security)

- 資安優先順序依據業務影響,而非漏洞數量

- 可觀測性與 AI 驅動根因分析

- 用機器學習快速發現故障模式,縮短平均修復時間(MTTR)

3) 為什麼 2023 年成了關鍵

- 雲原生應用激增:微服務與 API 導致依賴鏈複雜化

- 系統「零停機」期望:用戶不再容忍長時間維護窗口

- DevSecOps 成熟:安全、運維與開發開始整合成單一生命週期管理

- AI 輔助運維普及:AIOps 工具讓自動檢測與自我修復成為可能

4) 與傳統防禦的差別

| 項目 | 傳統防禦式架構 | 數位免疫系統 |

|---|---|---|

| 偵測 | 被動等待事件 | 主動持續監控與異常預測 |

| 韌性 | 靠人工排錯與修補 | 自動化容錯與自我修復 |

| 更新 | 定期版本釋出 | 持續交付與動態優化 |

| 安全性 | 靜態掃描與補丁 | 動態風險評估與即時防禦 |

5) 典型應用場景

- 金融交易平台:自動回滾異常交易模組,確保服務不中斷

- 電商系統:黑五大促中發生異常,系統能自動擴容與流量分流

- 工業 IoT 平台:感測器數據異常觸發自動隔離故障節點

- 雲端 SaaS:自動封鎖可疑 API 請求,防止資安事件擴大

6) 與 AI 的融合

數位免疫系統在 2023 年開始與 生成式 AI + AIOps 結合:

- 用生成式 AI 自動生成測試案例,覆蓋更多異常情境

- 用 AI 模型做異常行為預測與根因分析

- 讓 AI 生成的修復腳本直接在沙盒環境中驗證後上線

7) 未來展望

未來的 DIS 會變成 韌性工程(Resilience Engineering)+ AIOps + 資安即服務(Security as Code) 的三位一體解法,目標是:

「軟體系統不僅能防禦,還能像生物一樣,遇到威脅後變得更強。」

Gartner 預測,到 2025 年,部署 DIS 的企業可將應用停機時間降低 80%,同時顧客滿意度顯著提升。